嘉穂高校18回生

掲 示 板

BBS田

田舎暮らしさん (9c9n5g96)2025/2/2 21:51 (No.1382345)削除壺中天さんの驚きに同意です。驚き桃の木山椒の木です。

浜の風さんはマイクロソフト社のAIの先生なのですね!エクセレント!

先日の壺中天さんの「気候」と言う言葉の由来の説明にも、再び「深い・・」と感心しました。

他にも三千年の桃さん、旧三年六組さん、古女将さんといい、

皆さん、いぶし銀の魅力ですね。

私は全く、ただの暇人にすぎません。💦

浜の風さんはマイクロソフト社のAIの先生なのですね!エクセレント!

先日の壺中天さんの「気候」と言う言葉の由来の説明にも、再び「深い・・」と感心しました。

他にも三千年の桃さん、旧三年六組さん、古女将さんといい、

皆さん、いぶし銀の魅力ですね。

私は全く、ただの暇人にすぎません。💦

返信

壺中天さん (94zcjcoi)2025/2/2 20:16 (No.1382298)削除

今日は節分で恵方巻を掲載して貰っていますね。

我が家は今夜は豆だけは食べています。何故か昔から節分の豆は大好きなのです。

我が家は今夜は豆だけは食べています。何故か昔から節分の豆は大好きなのです。

返信

壺中天さん (94zcjcoi)2025/2/2 20:11 (No.1382294)削除

いやはや、ドタバタの要因がAI学習の協力だったとは驚きです。

AIを駆使された写真の数々をこれまで何度も掲載して貰っていましたがまさか「1人/800人」だったとは・・・

それにしても我がいっぱち会には浜の風さんを筆頭に田舎暮らしさんと言い古女将さんと言い常に新しいことを学ぶ心を忘れずに挑戦されているのに感心します。「喜寿の手習い」なんて書くと叱られますがこんな素敵な仲間がいると分かり元気をお裾分けして貰った気分です。この掲示板に投稿されていない方たちでも同じように学ばれている方は沢山おられるでしょう。何かの機会に紹介いただけると嬉しいです。

AIを駆使された写真の数々をこれまで何度も掲載して貰っていましたがまさか「1人/800人」だったとは・・・

それにしても我がいっぱち会には浜の風さんを筆頭に田舎暮らしさんと言い古女将さんと言い常に新しいことを学ぶ心を忘れずに挑戦されているのに感心します。「喜寿の手習い」なんて書くと叱られますがこんな素敵な仲間がいると分かり元気をお裾分けして貰った気分です。この掲示板に投稿されていない方たちでも同じように学ばれている方は沢山おられるでしょう。何かの機会に紹介いただけると嬉しいです。

返信

浜の風さん (8zpz4vix)2025/2/2 16:38 (No.1382177)削除

動かない写真は本日限りのものです。

返信

浜の風さん (8zpz4vix)2025/2/2 16:20 (No.1382164)削除

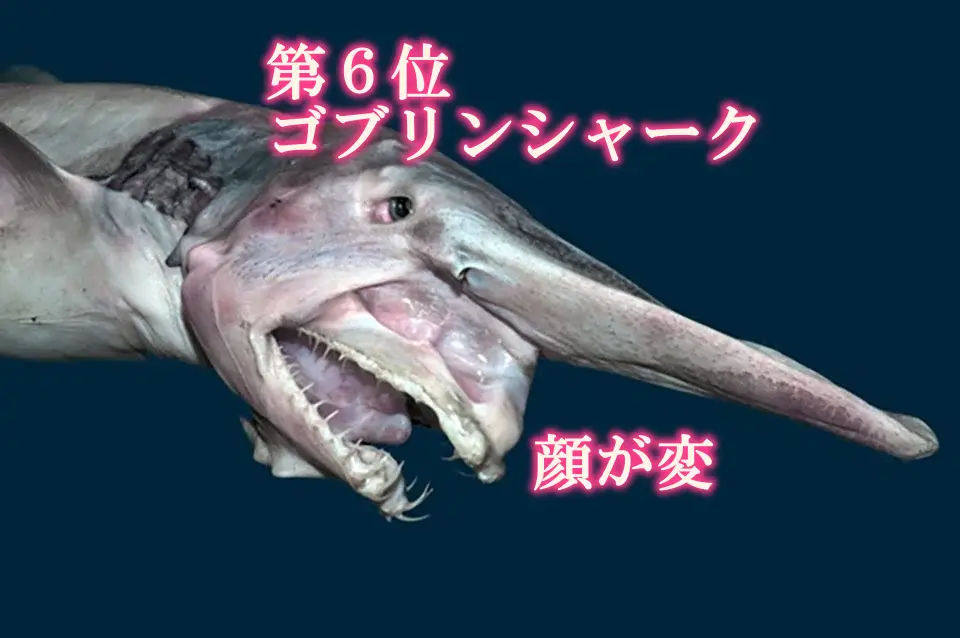

今週の動く写真は「海のかわいい生物」です。

返信

浜の風さん (8zpz4vix)2025/2/1 22:28 (No.1381726)削除

ドタバタにようやく目途がつきました。昨年末に東京大学に参りましたがその時の宿題に追われていました。AIのトップランナーの一つ、米国マイクロソフト社のAIに日本独特の知識や風習などを学習させるものです。などと言うと難しそうですが実は簡単なことです。

AI君になるべく日本の知識を習得させるような質問を投げかけていくことだけです。

東海道新幹線のイラストを描いて、宇治金時の絵を描いて、オハギを食べている女の子を描いて、卒寿って何、博多どんたくの行列の絵を描いて・・・などなど、おそらく私は千を超える指示をしたと思います。初めは幼稚だったAI君は日に日に賢くなっていきます。人間と違って一度覚えたことは忘れないのです。生成AIが出現して1年と3か月ほどだと思いますがもはやAIは色んな分野で人間を超えてしまいました。今はAIと競争ではなく、AIをどううまく使うかになっています。

マイクロソフト社に選ばれて協力した私のような人は800人ほどだそうです。

AI君になるべく日本の知識を習得させるような質問を投げかけていくことだけです。

東海道新幹線のイラストを描いて、宇治金時の絵を描いて、オハギを食べている女の子を描いて、卒寿って何、博多どんたくの行列の絵を描いて・・・などなど、おそらく私は千を超える指示をしたと思います。初めは幼稚だったAI君は日に日に賢くなっていきます。人間と違って一度覚えたことは忘れないのです。生成AIが出現して1年と3か月ほどだと思いますがもはやAIは色んな分野で人間を超えてしまいました。今はAIと競争ではなく、AIをどううまく使うかになっています。

マイクロソフト社に選ばれて協力した私のような人は800人ほどだそうです。

返信

壺中天さん (94zcjcoi)2025/1/31 19:51 (No.1380946)削除

田舎暮らしさんの書かれている通り「古民家の写真」は懐かしく温もりを感じます。

さて静止画の「那須町・御神火祭」が気になりました。背景の火柱は勿論ですが狐のお面をつけて太鼓を叩く姿が「どんな意味があるんだろう?」と素朴な疑問が湧きました。

那須町のHPや関連の記事を見ると、中国から渡った「白面金毛九尾狐」が悪事の果てに殺生石に身を変えたと伝えられる国の指定名勝があるそうです。

那須温泉神社で採火した松明を持って殺生石園地へ進み御神火に点火をして無病息災・五穀豊穣を願うそうです。この時に九尾狐の伝説から狐の面を被った九尾太鼓や参加者が狐の化粧をして参加しているそうです。

詳しい事はみなさんネットで調べてみてください。

ひとつ感心したのは那須の語り部による「九尾狐の伝説」や一般の見物客にも希望者には狐の化粧をしてくれるとも書いてありました。地域の人たちに永年受け継がれた伝統文化を伝承するひたむきな姿が目に浮かびます。

昔からの伝統の祭りや行事が年々担い手の減少や世間の心無い非難等で止む無く縮小や中止に追い込まれているのを見聞きすると寂しい気がしています。

「那須町 御神火祭」がこれからも地域の人々や伝統文化を大切に感じる人たちに見守られてずっと続くことを祈らずにはいられません。

さて静止画の「那須町・御神火祭」が気になりました。背景の火柱は勿論ですが狐のお面をつけて太鼓を叩く姿が「どんな意味があるんだろう?」と素朴な疑問が湧きました。

那須町のHPや関連の記事を見ると、中国から渡った「白面金毛九尾狐」が悪事の果てに殺生石に身を変えたと伝えられる国の指定名勝があるそうです。

那須温泉神社で採火した松明を持って殺生石園地へ進み御神火に点火をして無病息災・五穀豊穣を願うそうです。この時に九尾狐の伝説から狐の面を被った九尾太鼓や参加者が狐の化粧をして参加しているそうです。

詳しい事はみなさんネットで調べてみてください。

ひとつ感心したのは那須の語り部による「九尾狐の伝説」や一般の見物客にも希望者には狐の化粧をしてくれるとも書いてありました。地域の人たちに永年受け継がれた伝統文化を伝承するひたむきな姿が目に浮かびます。

昔からの伝統の祭りや行事が年々担い手の減少や世間の心無い非難等で止む無く縮小や中止に追い込まれているのを見聞きすると寂しい気がしています。

「那須町 御神火祭」がこれからも地域の人々や伝統文化を大切に感じる人たちに見守られてずっと続くことを祈らずにはいられません。

返信

田

田舎暮らしさん (9c9n5g96)2025/1/31 14:31 (No.1380789)削除今週は、言葉はなにもいらない、一瞬にあの頃に心がもどる日本の古民家の写真。

子供の頃、近所の家は多くが藁葺屋根の農家でした。

いつも一緒に遊んだ同い歳のトモ子ちゃんちも大きな家で、夏でも玄関を入ると広い土の土間がひんやりと涼しかった。母屋の左奥は鉤屋の客間で、縁側ごしに見る築庭が静かな佇まい。

かまどやお風呂は外で、もしかしたら五右衛門風呂だったかも知れません。(^_^)

向かいの〇子ちゃんちは背の高い木の門で、門の横は馬小屋で馬がいました。牛や山羊を飼っている家もありました。なので森清治郎画集の「背戸」や「日本の民家」に郷愁をおぼえます。

このトモ子ちゃんは、ご主人の転勤先だった関西や関東からも福岡に戻った今も、毎年必ず年賀状をくれます。或るいみすごいなと思います。

さて、懐かしさと言えば「毎朝の味噌汁作りに如何ですか」と言う宣伝文句に釣られて買った南部鉄の鍋。ほかにも「岩手発南部ごはん」釜、フライパンと取り寄せ、はじめはせっせと使っても使用後の手間がかかることもあって、そのうち仕舞い込む始末です。忙しいと言えば忙しいし暇と言えば暇。明日から、これで味噌汁を作ろう・・・(*^^)v

浜の風さん、素敵な写真を有難うございました。(^^)/

子供の頃、近所の家は多くが藁葺屋根の農家でした。

いつも一緒に遊んだ同い歳のトモ子ちゃんちも大きな家で、夏でも玄関を入ると広い土の土間がひんやりと涼しかった。母屋の左奥は鉤屋の客間で、縁側ごしに見る築庭が静かな佇まい。

かまどやお風呂は外で、もしかしたら五右衛門風呂だったかも知れません。(^_^)

向かいの〇子ちゃんちは背の高い木の門で、門の横は馬小屋で馬がいました。牛や山羊を飼っている家もありました。なので森清治郎画集の「背戸」や「日本の民家」に郷愁をおぼえます。

このトモ子ちゃんは、ご主人の転勤先だった関西や関東からも福岡に戻った今も、毎年必ず年賀状をくれます。或るいみすごいなと思います。

さて、懐かしさと言えば「毎朝の味噌汁作りに如何ですか」と言う宣伝文句に釣られて買った南部鉄の鍋。ほかにも「岩手発南部ごはん」釜、フライパンと取り寄せ、はじめはせっせと使っても使用後の手間がかかることもあって、そのうち仕舞い込む始末です。忙しいと言えば忙しいし暇と言えば暇。明日から、これで味噌汁を作ろう・・・(*^^)v

浜の風さん、素敵な写真を有難うございました。(^^)/

味噌汁用鍋♪

味噌汁用鍋♪返信

旧

旧三年六組さん (8fuu68mn)2025/1/29 21:58 (No.1379917)削除投稿126-仮名

古事記成立は712年で

日本書紀成立は720年で

万葉集成立は700年代後半です

以上三典は

万葉集を含めて

万葉仮名とは言われますが

漢字を表意と表音で使い分けられてはいても

全文漢字で書かれています

その事実は驚異的ではありますが

日本史上最大の発明は平仮名片仮名かも知れません

仮名を含む日本語ほど文学哲学科学等

人間あらゆる思考を表現できる言語は無いのかも知れません

江戸時代の識字率が

世界最高水準であったのは仮名に由来するようです

その言語を教えた塾寺子屋等

それらを実質ボランティア運営した江戸時代の人々に敬意です

古事記成立は712年で

日本書紀成立は720年で

万葉集成立は700年代後半です

以上三典は

万葉集を含めて

万葉仮名とは言われますが

漢字を表意と表音で使い分けられてはいても

全文漢字で書かれています

その事実は驚異的ではありますが

日本史上最大の発明は平仮名片仮名かも知れません

仮名を含む日本語ほど文学哲学科学等

人間あらゆる思考を表現できる言語は無いのかも知れません

江戸時代の識字率が

世界最高水準であったのは仮名に由来するようです

その言語を教えた塾寺子屋等

それらを実質ボランティア運営した江戸時代の人々に敬意です

返信

浜の風さん (8zpz4vix)2025/1/27 14:29 (No.1378366)削除

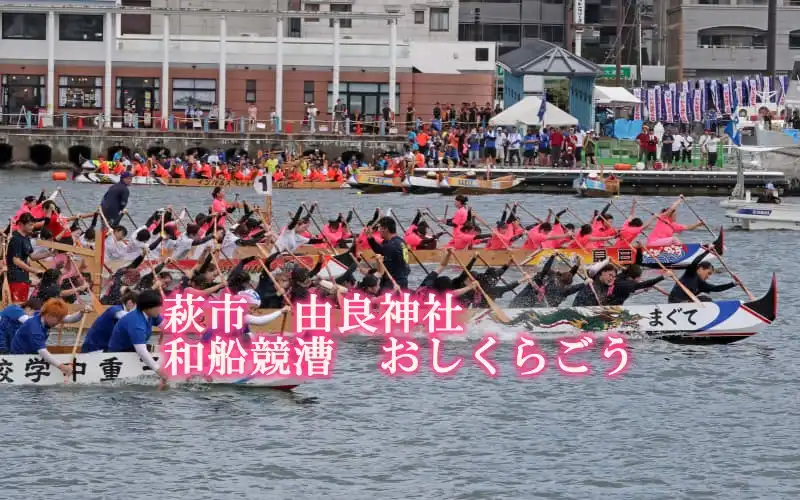

バタバタが続きそうなので動かない写真も掲載しておきます。

日本の祭りの中で勇壮で荘厳な雰囲気があるものを探していたらこれを見つけました。

日本の祭りの中で勇壮で荘厳な雰囲気があるものを探していたらこれを見つけました。

返信

Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)